1.ブラックライトってどんな光?

1-1.光の世界でのブラックライトの位置づけ

光の種類とその仲間たち

みなさんは「光」と聞くとどんなものを思い浮かべますか?

太陽の光、電灯の光、LEDの光など、目に見えるものを「光」だと考えていますよね。

でも実は、科学的に「光」と呼ばれるものはとても幅広いんです!

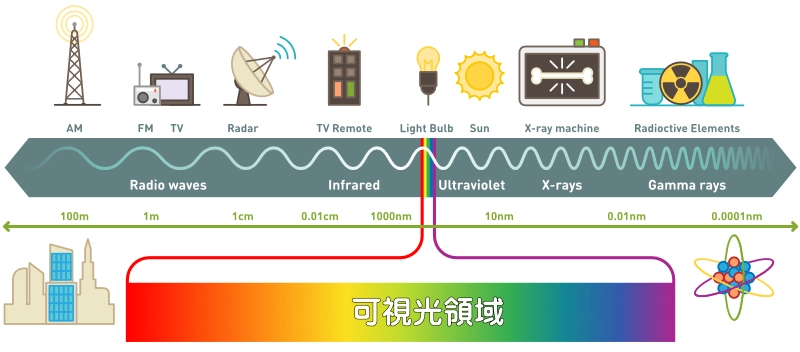

下の図を見てください。

ラジオで使われる電波も、病院でレントゲン撮影に使われるX線も、すべて「光の仲間」なんです。

これらは私たちの目には見えませんが、科学的には同じ「電磁波」という光の仲間なのです。

人間の目では見えない『ラジオの電波』や『X線』も光の仲間ということだね!!

私たちに見える光 - 可視光線

光の世界はとても広いですが、人間の目で実際に見ることができる光の範囲はとても狭く、全体のほんの一部分だけです。

この見える範囲の光を「可視光線」と呼びます。

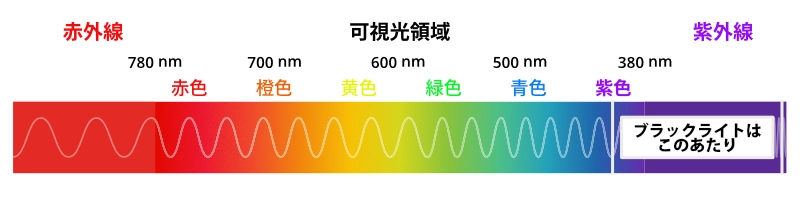

可視光線は虹の色と同じで、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色に分けられます。これらの色の違いは「波長」という光の性質の違いによるものです。

赤色は波長が長く(約700nm)、紫色に近づくにつれて波長が短くなります(約400nm)。

※nm(ナノメートル)とは:1mmの100万分の1の長さで、とても小さな単位です。髪の毛の太さは約80,000nm(0.08mm)なので、光の波長がいかに小さいかがわかりますね。

今回紹介するブラックライトは図の右側にあたる青色や紫色側の光です。

波長で示すと300nm~400nmのあたりとなります。

ブラックライトの光は、私たちが見えている紫色に近い色だということだね!

ブラックライトの正体

同じ説明になりますが、ブラックライトは、可視光線の中でも波長が最も短い紫色(紫外線との境目)から、目に見えない紫外線にかけての光で、波長でいうと約300nm~400nmの範囲にあります。

この波長域の光は、人間の目にはうっすらと紫色っぽく見える程度です。

ブラックライトと紫外線の関係

ここまでのお話を聞いてブラックライトと紫外線を同一のものであると思っている人も多いですが、正確には少し違います。

紫外線は『UV-A(長波長紫外線)』『UV-B(中波長紫外線)』『UV-C(短波長紫外線)』と3つのの波長領域の総称です。

| UV-A | UV-B | UV-C |

| 320nm~400nm | 280nm~320nm | 100nm~280nm |

確かにブラックライト(300nm~400nm)はほぼUV-Aの範囲と重なっていますが、UV-BやUV-Cとは異なります。だから正確には「ブラックライト≒UV-A(紫外線の一種)」と覚えておくといいでしょう!

ブラックライトは、私たちの目にかすかに見える紫色の光から、目に見えない紫外線の一部(UV-A)にかけての光というだね!

2.ブラックライトが持っている光エネルギー

2-1.X線の光エネルギーはとても強い

話は変わりますが、みなさんはX線と聞くと何を思い浮かべますか?

おそらく病院でのレントゲン検査ですよね。でも、レントゲン検査を何度も受けると健康に良くないということを聞いたことがあるかもしれません。

ではなぜX線は健康に良くないのでしょうか?

それは、X線の持っている光エネルギーがとても強いからなんです。このエネルギーが強すぎるため、私たちの体の細胞を傷つけてしまうことがあるのです。

2-2.赤外線の光エネルギーは弱い

一方で、赤外線はどうでしょうか。

赤外線は私たちの体を温めてくれる光です。例えば、電気ストーブからは赤外線が出ています。この赤外線を長時間浴びても、熱く感じることはあっても健康に大きな害はありません。

感覚的には、X線よりも体を温めてくれる赤外線の方がエネルギーが強そうですが、実際には赤外線の持っている光エネルギーはX線に比べるとはるかに弱いです。

そして、赤外線を長時間浴びても大丈夫なのは、赤外線の持っている光エネルギーが比較的弱いからなのです。

2-3.波長が短いほど光エネルギーは強くなる

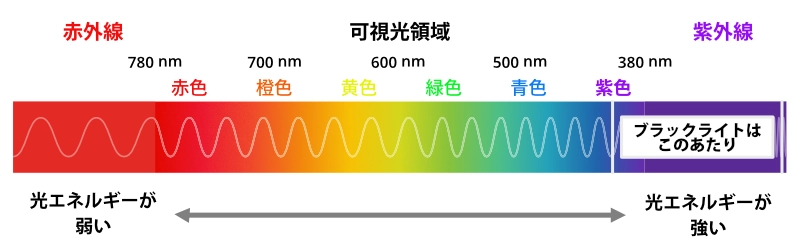

ここまで説明した光エネルギーの関係をまとめると、こんな法則があることがわかります。

「波長が短い光ほどエネルギーが強く、波長が長い光ほどエネルギーが弱い」

下の図で説明すると、

赤外線やラジオ波など波長が長い左側に向かうほどエネルギーが弱くなり、反対にガンマ線やX線など波長が短い右側に向かうほど光の持っているエネルギーが強くなる。

とまとめることができます。

もう一度確認すると、「波長が短い光ほどエネルギーが強く、波長が長い光ほどエネルギーが弱い」です。

この光エネルギーの考え方を可視光領域に限定して考えてみます。

そうすると、左側にある波長が長い赤色はエネルギーが低く、右にある波長が短い紫色側は光エネルギーが強いと言えます。

波長が短いブラックライトの光は他の照明器具より強い光エネルギーを持っているよ!

3.ブラックライトの光らせる実験

ここまで紹介してきたブラックライトですが、いろんなものを光らせる実験ができることでも有名です。

今回は3つの実験を紹介します。

3-1.栄養ドリンクを光らせる

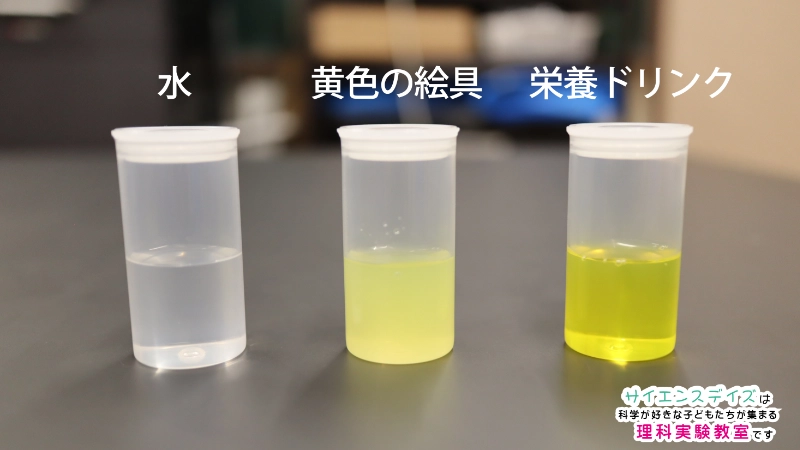

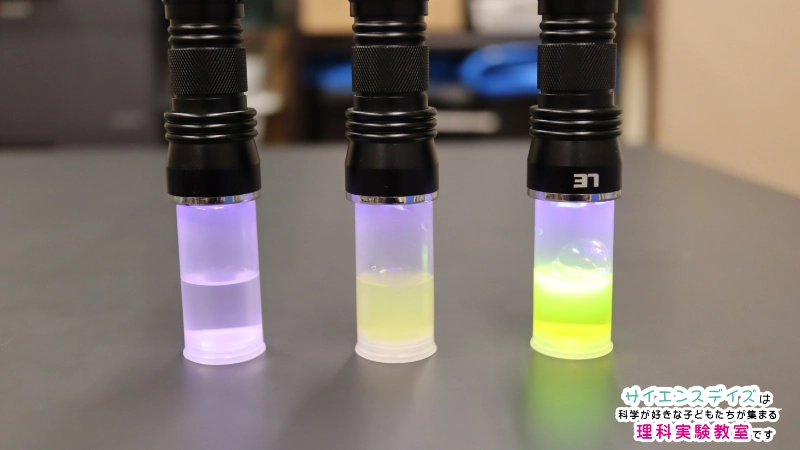

【用意するもの】水道水、絵の具などで黄色に着色した水、栄養ドリンク

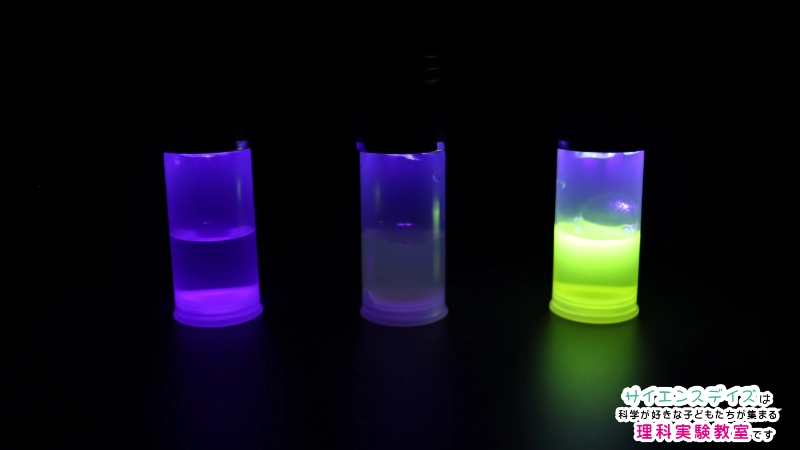

部屋を暗くして、これらの液体にブラックライトを照らしてみましょう。

すると水はそのまま透過してしまい、栄養ドリンクと同じような黄色の水はブラックライトを照らしても何も反応がありません。

しかし不思議なことに栄養ドリンクだけが発色する現象を確認することが出来ます。

栄養ドリンクが光るのはどうして?

なぜこのようなことが起きたのでしょうか。

実は栄養ドリンクには「ビタミンB2(リボフラビン)」という成分が含まれています。

このビタミンB2がブラックライトの波長に反応して、青緑色に発光するのです。

この現象を「蛍光」と呼びます。

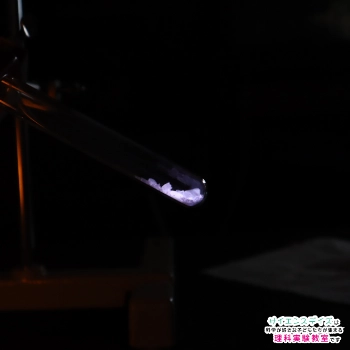

3-2.蛍光鉱物を光らせる

そもそも蛍光鉱物を手に入れることのハードルが高いですが、ブラックライトでいくつかの鉱物を光らせることが出来ます。

ブラックライト自体は紫色に見えますが、それを当てた鉱物からはピンク、黄色、緑、オレンジなど、様々な色の光が出てきます!同じ鉱物でも場所によって色が違うことも。

蛍光鉱物の中でも比較的有名な蛍石については以下のページにまとめていますので、よければこちらもご確認ください。

-

蛍石(フローライト)とは?その魅力と特徴

蛍石(フローライト)は美しい見た目と、ブラックライトで紫色に発光する神秘的な性質を持つ鉱物。化学式はフッ化カルシウム(CaF₂)で、濃硫酸と反応してフッ化水素を生成する工業的にも貴重な石です。その特性と魅力を解説します。

続きを見る

鉱物が光るのはどうして?

鉱物がブラックライトを浴びて、まるで魔法のように光り輝く。その秘密は、鉱物の中に隠された微量な不純物にあります。

これらの不純物が、ブラックライトの光エネルギーを吸収して、そのエネルギーを再び目で見える光(可視光線)として放出するのです。

この時、吸収したエネルギーをどれだけ光として再放出できるかは、鉱物によって、またその種類によって大きく異なります。なぜなら、鉱物を構成する元素の種類や組み合わせは多岐にわたり、それが光の放出効率や色合いに影響を与えるからです。

つまり、ブラックライトを当てた時に現れる光の色は、鉱物が秘めた個性そのものと言えるでしょう。

3-3.緑黄色野菜の葉っぱの色素を光らせる

こちらの実験は少し手間がかかりますが、緑色の葉っぱの色素がブラックライトに照らされることで、赤色に変化するのは子どもだけではなく、大人もびっくりです。

4.ブラックライトを選ぶ基準

4-1.実用面と安全面のバランスを考えよう

前の章で説明したように、ブラックライトは普通の照明よりも光エネルギーが強い特徴があります。

特に、波長が短くなればなるほど、そのエネルギーは強くなっていきます。

そのため、実験の観点からすると、波長が短く光エネルギーが強いブラックライトの方が、より多くの実験ができて便利です。

しかし一方で、光エネルギーが強いということは、直視すると目を傷める可能性も高くなるということなのです。

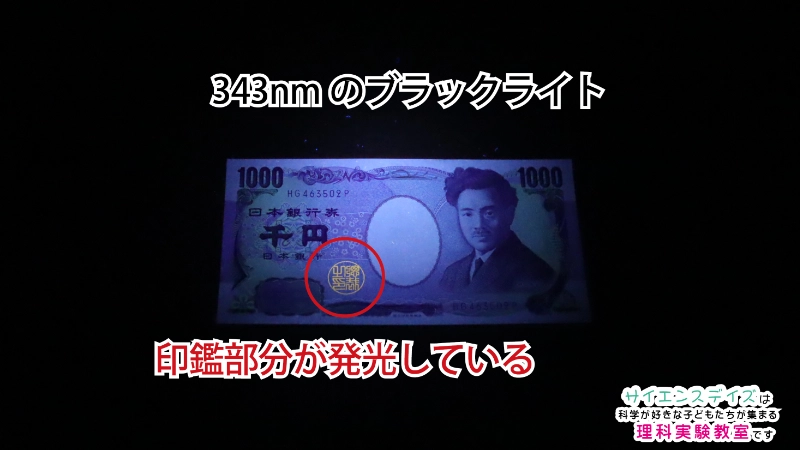

例えば手元にある波長343nmのブラックライトと395nmのブラックライトを比較すると、343nmの方には「直視厳禁」という注意書きがついています。

もちろん、395nmのブラックライトも直接見つめるのは避けるべきですが、波長が短いものほど取り扱いに注意が必要です。

このように、子ども向けの実験用にブラックライトを選ぶときは、「どんな実験ができるか」という実用面と「安全に使えるか」という安全面の両方から考えることが大切です。

4-2.実験教室で使用しているブラックライトの紹介

ちなみに、教室では波長395nmのブラックライトを使用しています。

ブラックライトの波長範囲は300nm~400nmですから、これはブラックライトの中では比較的波長が長いタイプになります。

実際に使っているタイプはこちらです。

ではなぜこのタイプのブラックライトを使用しているかというと、その理由は主に2つあります

ひとつ目は、光量が強いと『視認』できる点です。

波長が395nmのブラックライトは、人間の可視光領域を外れる手前ということもあり、はっきりと視認できます。

特に紹介させていただいたものはLEDが21個もついており、強く発光していると『視認』することができます。

そのため子どもたちも直接ライトの中を覗き込むということが少なくなります。

ふたつ目は、子どもが行う実験であれば波長395nmのブラックライトで十分だということです。

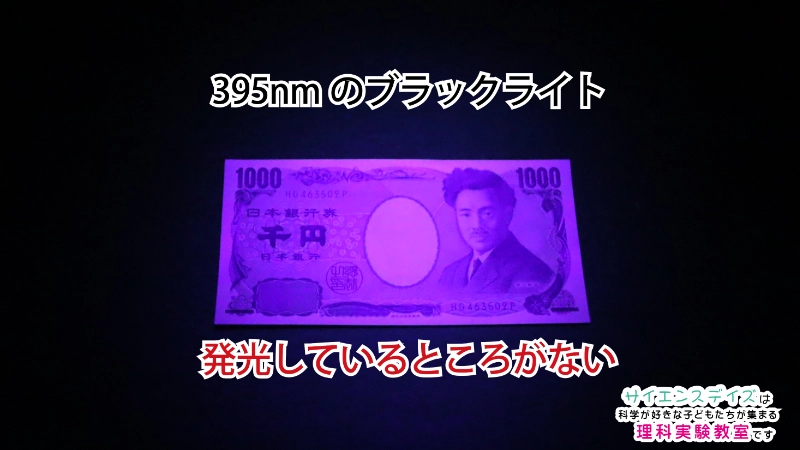

確かに、395nmのブラックライトだといくつかの鉱物と、下の写真のようにお札の印鑑部分を発光させる実験ができません。

しかし、前の章で紹介した実験をはじめ、多くの楽しい実験は問題なく行うことができます。

そのため小学生が行う実験の範囲であれば、安全性も考慮して波長395nmのブラックライトで十分かと思います。

4-3.安全に使うための重要なポイント

最後に、もっとも大切なことを改めてお伝えします。ブラックライトの光は直接目に入れないでください。ブラックライトは普通の照明よりもずっと強い光エネルギーを持っています。

一瞬見ただけですぐに失明するということはないかもしれませんが、目を傷める可能性は十分にあります。

特に小学校低学年より小さな子どもたちは、好奇心から無意識にライトを覗き込んでしまうことがあります。

ご家庭でブラックライトを使った実験を行う場合は、必ず次のことに気をつけましょう

・ブラックライトの危険性を子どもにしっかり説明する

・大人が必ず付き添って実験を行う

・使わないときはすぐに電源を切る

・ブラックライトを直接見ないよう注意する

安全に配慮しながら、ブラックライトを使った楽しい科学実験にチャレンジしてください!

ブラックライトは波長が短いほど実験の幅が広がりますが、その分危険性も高まるよ。子どもの実験用には、安全性の高い395nm程度のものを選んで、必ず大人の人と一緒にブラックライトを使いましょう。