温度の単位の世界: 摂氏、ケルビン、華氏の違いとは?

皆さんは温度を表す単位に℃(摂氏)以外にも、いくつかの表記方法があることをご存じですか?

例えば、長さの単位にメートルとヤードがあることを考えれば、温度表記にもいくつか種類があることも納得できるのではないでしょうか。

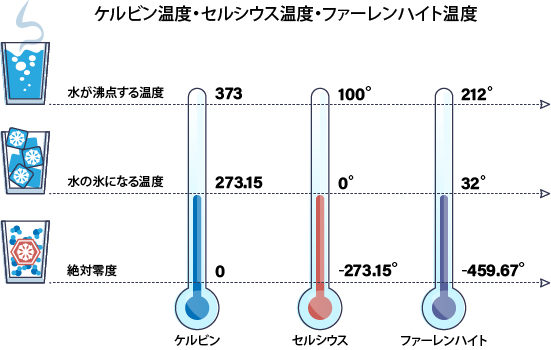

さて、その温度の単位ですが、大きく分けて3つあります:

- ファーレンハイト温度(1714年ごろ考案

- セルシウス温度(1742年ごろ考案

- ケルビン温度(1848年ごろ考案

ここからは、それぞれの温度単位の特徴について詳しく説明していきます。

1.ファーレンハイト温度(華氏温度)の定義

温度の測定方法が明確でなかった時代の1714年、ダニエル・ファーレンハイトは以下のような温度の定義を提案しました。

- 水の凝固点を温度を32℉とする

- 沸点を212℉とする

- その間を180等分する

なお「℉」は提案者であるファーレンハイトの頭文字から来ており、この温度定義に従って表示する温度のことを「ファーレンハイト温度」または「華氏温度」といいます。

なぜ凝固点が32℉で、沸点が212℉なのか?

ファーレンハイトはどうして水の凝固点が32℉、沸点が212℉という一端に思える数値としたのでしょうか。そのようになった理由には、主に2つの背景があります。。

1. マイナス温度の回避

理由のひとつに、できるだけマイナス表記の温度を出したくない当時の思惑がありました。

もし氷点(凝固点)を0℉としてしまうと、冬の気温などでマイナス表示が頻繁に発生してしまいます。そこでファーレンハイトは、氷点よりも低い温度を0℉とする設定を考案しました。

そこで基準点として選ばれたのが、氷と食塩を混ぜた寒剤です。

この寒剤の温度を0℉(現在のセルシウス温度で約-17℃)と定めました。

「水だけ」と「塩水」をそれぞれ冷蔵庫に入れて冷やすと、塩水のほうがより冷えます。家庭でもできるのでぜひやってみてください。

2. 体温との関係

もうひとつの理由として、人間の平均体温を基準にしたという説があります。

ファーレンハイトは人間の正常体温を96℉と設定しました。

本来は100℉とする予定だったという説もありますが、目盛り分割の都合と、様々な数字で割ることができることから96℉となったとされています。

以上の2つの理由から、凝固点が32℉で、沸点が212℉となりました。

現代におけるファーレンハイト温度

現代の科学分野では、ファーレンハイト温度はほとんど使用されていませんが、アメリカ合衆国やその他一部の英語圏の国々では、気象情報などの日常的な温度表示に今でも使われています。

そのため、日本で天気予報を見慣れている方がアメリカの天気予報を見ると、非常に大きな数字が表示されるため驚くことでしょう。

なにせ、日本の夏の30℃は、ファーレンハイト温度ではなんと86℉となるわけですから。

では、私たちが普段使用している温度体系であるセルシウス温度(摂氏温度)から、このファーレンハイト温度へはどのような温度変換をされているのでしょうか。

セルシウス温度との変換

私たちが日常で使用しているセルシウス温度とファーレンハイト温度の間には、以下のような変換式があります

後程紹介しますがこのセルシウス温度というのは、普段私たちが使用している温度体系のことです。

このようにして改めて変換式をみると、セルシウス温度から1.8倍してさらに32を足しているわけですから、天気予報の気温の数字が大きく見えるのもうなずけます。

2.セルシウス温度(摂氏温度)の定義

ファーレンハイトが温度の測定方法を提案してから約30年後の1742年、スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスは以下のような温度の定義を提案しました。

- 1気圧のもとで、水の凝固点を100℃

- 水の沸点を0℃

- その間を100等分にする

なお「℃」は提案者であるセルシウスの頭文字からきています。この定義に従って表記される温度が「セルシウス温度」または「摂氏温度」であり、現在私たちが日常生活で利用している温度体系でもあります。

セルシウス温度の逆転現象

上記の定義を読まれた方の中には、「凝固点と沸点の数値が現在と逆になっているのは記入ミスではないか?」と思われた方もいるのではないでしょうか。

実は誤記ではなく、セルシウス自身が、水の凝固点を100℃、沸点を0℃と定義したいのです。この逆転した尺度は、温度が上がると数値が下がるという直感に反する仕組みでした。

しかし、セルシウスの死後の1744年に、スウェーデンの植物学者カール・リンネ(あるいは一説によると測器製作者のストレーメル)によって、水の凝固点を0℃、水の沸点を100℃と数値が修正されました。

この変更により、現在私たちが慣れ親しんでいる温度表記が確立されたのです。

【水が氷になる温度はなぜちょうど0℃なのか】

ここで一つ興味深い視点ついて考察してみましょう。

『ちょうど水が0℃で氷になる・ちょうど水が100℃で沸騰する』と自然界が決めたのではなく、これは人間が勝手に決めた基準だということです。

水がちょうど0℃で氷になったり、100℃で沸騰することについて「自然界の偶然としては都合が良すぎるのではないか」と疑問に思われた方もいるかもしれません。

実際には、アンデルス・セルシウスらが水の状態変化を基準点として採用し、その間を100等分するという人為的な尺度を設定したからこそ、このような「きりの良い」数値になっているのです。

つまり、自然界自体にとって「0」や「100」という数値に特別な意味は無いということです。

「水の沸騰する温度や氷になる温度を人間が勝手に決めてもいいの?」と思われるかもしれません。

ですが、こうした標準化された測定方法があることで、世界中の科学者が同じ基準で研究結果を共有することができ、科学技術の発展につなげることができるのです。

3.ケルビン温度(絶対温度)の定義

セルシウス温度が使われるようになってから約100年後の1848年、イギリスの物理学者ウィリアム・トムソン(後のケルビン卿)は以下のような温度の定義を提案しました。

これ以上が低くならない温度(絶対零度)を0Kとして定める。

なお「K」は提案者であるケルビンの頭文字からきており、この温度定義に従って表示する温度のことを「ケルビン温度」または「絶対温度」といいます。

絶対零度について

「絶対零度」という言葉は、ゲームや科学フィクション作品などで登場することもあり、意外と多くの子どもたちが言葉自体は知っています。

しかし、この絶対零度がセルシウス温度で表すと-273.15℃=0Kになることまで知っている子どもは少ないでしょう。

絶対零度とは、理論上これ以上物質を冷やすことができない最低温度です。この温度では、分子や原子の熱運動が最小限になり、理想的には完全に停止するとされています。

いろんなものを凍らせる実験として有名な液体窒素が約-196℃(約77 K)であり、絶対零度-273.15℃(0K)はそれよりも-80℃も低い温度であることから、冷たさのすごさがわかります。

なお、この絶対零度には到達できないといわれており、調べた限りで現在もっとも低いとされている温度は0.65K =-272.5℃らしいです。

ケルビン温度とセルシウス温度の変換

ちなみにセルシウス温度とケルビン温度との変換式ですが

となります。

先にご紹介したファーレンハイト温度との変換式と比較すると、ケルビン温度への変換はかなり簡単です。

これは、セルシウス温度の基準点が水の凝固点(0℃)だったのに対して、ケルビン温度は温度の基準点を絶対零度(0 K)に設定しただけだからです。つまり、目盛りの大きさは同じで、ゼロ点の位置だけを変えた関係になっています。

4.まとめ:温度体系の多様性から見えてくるもの

今回ケルビン(絶対温度)・セルシウス(摂氏温度)・ファーレンハイト温度(華氏温度)について説明をさせていただきました。

ここで重要なポイントは、これらの温度体系間の変換式を覚えることではなく、世界には様々な温度の測定体系が存在するという事実です。

- ファーレンハイト温度は日常生活での使いやすさを重視しました。

- セルシウス温度は水という身近な物質の状態変化を基準としました。

- ケルビン温度は物理法則の普遍性を追求しました。

このように、一見単純な「温度」という概念でも、人類はそれを測るために様々な尺度をその時々のニーズに合わせて開発してきたのです。科学の歴史を振り返ると、測定方法の標準化と多様性は、自然界への理解を深める上で重要な役割を果たしてきました。

このように、温度体系の例からも分かるように、科学とは自然現象を客観的に捉えるための「物差し」を作り出す営みでもあるのです。

皆さんも日常生活で目にする温度表示に、今日ご紹介した歴史的背景を思い浮かべていただければ幸いです。